Handschuhfabrik J.E.Zacharias

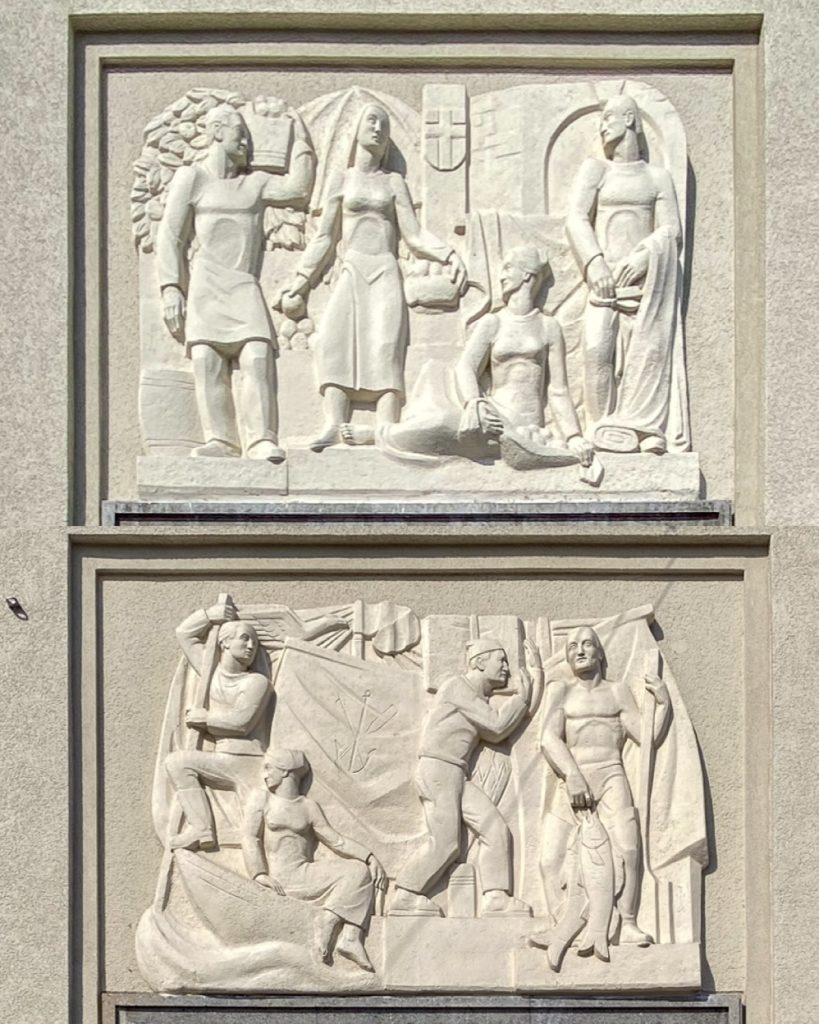

Die Produktion der ehem. k.u.k. Handschuhfabrik J.E.Zacharias übersiedelte aufgrund des großen Erfolgs der speziell gegerbten und gefärbten Handschuhe 1886 in das, vom aus Mecklenburg stammenden Gustav Matthies geplante, 3stöckige Betriebsgebäude im heutigen 19. Bezirk nahe der Donau. Durch den hohen Wasserbedarf war die Lage des langgestreckten Backsteinbaus, mit den für den Planer typischen Giebeln im Stil des oberitalienischen Frührenaissance, im damals noch als Vorort geführten Nußdorf, ideal.

Mit Hilfe der hochmodernen, mit Dampf und eigenen Dynamos betriebenen Maschinen fertigten rd. 300 Mitarbeiter·innen bis zu 10.000 Handschuhe pro Woche, ein großer Teil davon für den Export in alle Welt bestimmt. Nach Ableben des Fabrikanten wurde ab 1904 das heute denkmalgeschützte Gebäude bis 1970 als bedeutende Druckerei für lithografierte Plakate und Bleche und danach als Altwaren- & Antiquitätenhandel genutzt.

Seit mehr als 10 Jahren wird das Gebäude nun als „Haus Damaris“, einer Einrichtung der Caritas als Flüchtlingsunterkunft bzw. Grundversorgungsquartier für rd. 220 Menschen, genutzt. Über eine eigene FB-Gruppe werden auch Ehrenamtliche bzw. Sachspenden gesucht.