Palais Auersperg

Die bewegte Geschichte des Palais Auersperg im 8. Bezirk beginnt 1710 mit der Eröffnung des von Johann Bernhard Fischer von Erlach und Johann Lucas von Hildebrandt geplanten Domizils für Hieronymus Capece de Rofrano. Er war Generalpostmeister und Mitglied des spanischen Rates unter Kaiser Karl VI, höchste Instanz für Gebiete in Neapel, Mailand und Sardinien.

Die endgültige Fertigstellung erlebte er aber nicht mehr. Dies war seinem Sohn Peter vorbehalten, der als bekannter Jüngling des Gesellschaftslebens auch das Vorbild für Oktavian Rofrano in der Oper „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss und Libretto von Hugo von Hofmannsthal sein soll. Nach dessen frühen Tod übernahm 1777 Johann Adam Fürst Auersperg – ein Vertrauter Maria Theresias – das Barockpalais.

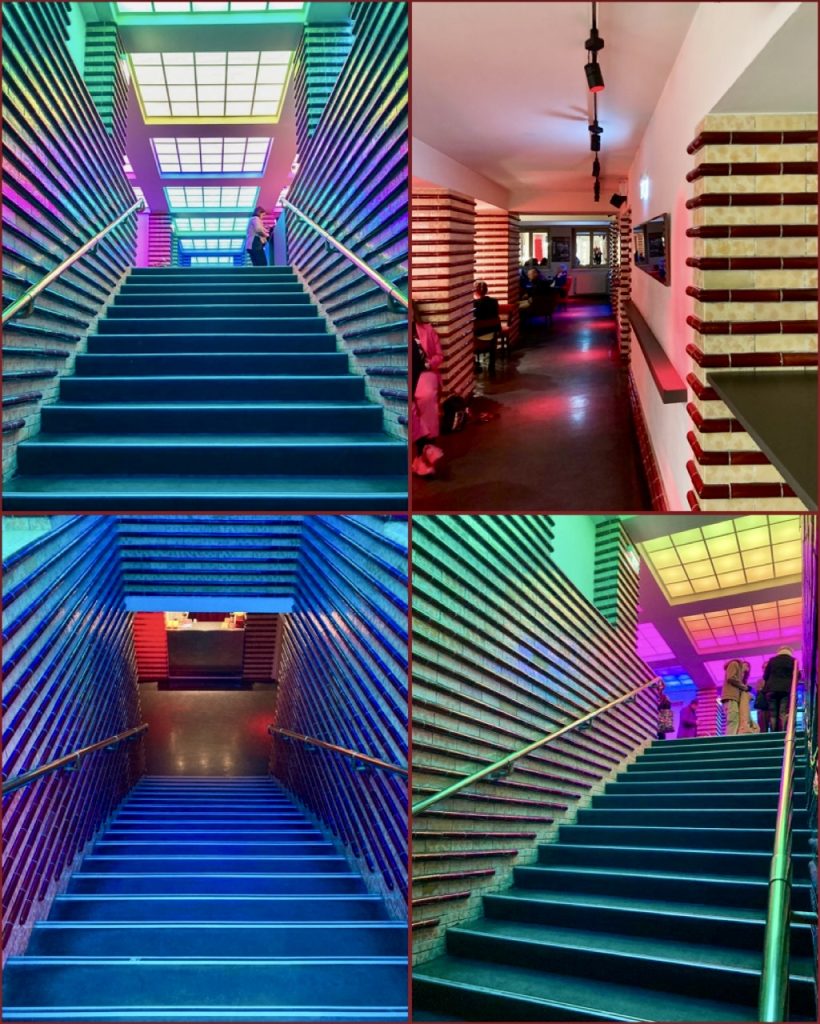

Trotz einer Vielzahl von späteren Besitzerwechsel wird das Palais bis heute als Ort für vielfältige Feste und Veranstaltungen gerne gentutzt, 1954 wurde das Palais auch noch vom österr. Arch. Oswald Haerdtl erweitert.